O egiptólogo alemão Jan Assmann (n. 1938) concilia a rara posição de pesquisador empírico com a de teórico. Historiador de formação, ao mesmo tempo, teórico da cultura, sua obra compreende a arqueologia, a historiografia, os estudos bíblicos e a teoria da religião. Articula esses campos por meio de um eixo conceitual comum: a memória cultural. Ao deslocar o foco da investigação do passado “tal como foi” para o passado “tal como é lembrado”, Assmann redefiniu problemas clássicos e introduziu novas perguntas sobre identidade, tradição e conflito religioso.

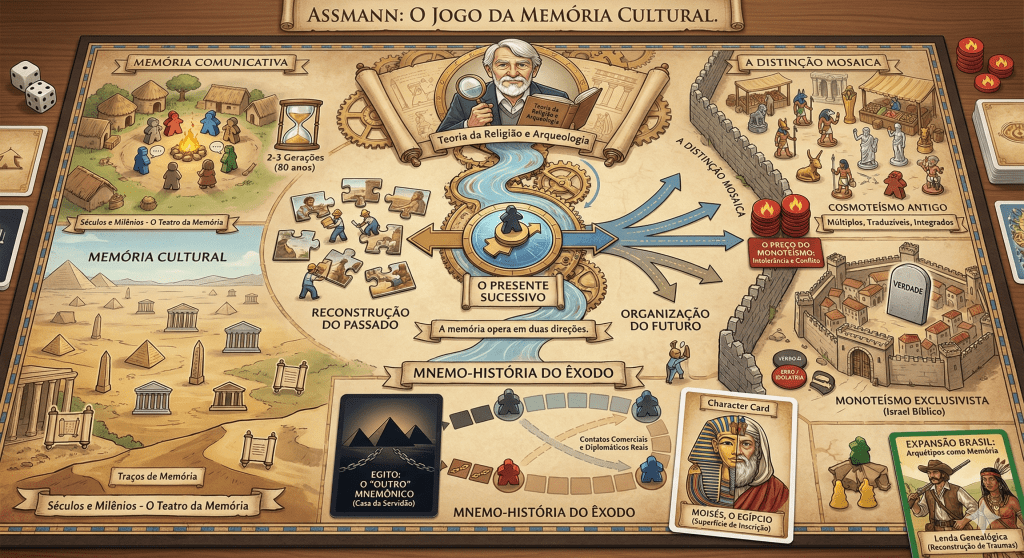

Assim a memória coletiva opera simultaneamente em duas direções: para trás e para frente. isto

não apenas reconstrói o passado, mas também organiza a experiência do presente e do futuro. (Assmann 2011, p. 28)

A noção de memória cultural (das kulturelle Gedächtnis), desenvolvida em diálogo estreito com Aleida Assmann, constitui o núcleo de sua contribuição teórica. Diferentemente da memória comunicativa — limitada à experiência viva de duas ou três gerações — a memória cultural se estende por séculos ou milênios, sendo preservada e transmitida por meio de textos, rituais, monumentos, imagens e práticas institucionalizadas. Esses suportes funcionam como traços de memória (Gedächtnisspuren), que não conservam o passado de forma intacta, mas o reconstroem continuamente. Como o próprio Assmann enfatiza, a memória não preserva o passado em si; ela o reorganiza à luz dos quadros de referência de cada presente sucessivo. Assim, a memória coletiva opera em dupla direção: reconstrói o passado e, simultaneamente, orienta a experiência do presente e as expectativas de futuro.

No campo da arqueologia e da egiptologia, essa perspectiva teve efeitos metodológicos decisivos. Templos, tumbas, estelas, inscrições e até a organização espacial das cidades deixaram de ser analisados apenas como evidências factuais ou funcionais e passaram a ser compreendidos como dispositivos mnemônicos. A arquitetura monumental do Egito faraônico, por exemplo, aparece como um vasto “teatro da memória”, projetado para garantir continuidade, ordem e identidade política ao longo do tempo. A arqueologia, nesse enquadramento, não se limita a reconstruir eventos, mas investiga estratégias conscientes de autorrepresentação e de preservação simbólica do passado.

Outra contribuição central de Assmann reside em sua análise da história das religiões, especialmente na formulação da chamada “distinção mosaica” (ou “excepcionalismo mosaico”, não tenho tradução melhor). Segundo essa tese, o monoteísmo introduzido — de forma paradigmática — pelo Israel bíblico instaurou uma ruptura estrutural no campo religioso ao estabelecer uma distinção entre verdadeiro e falso em matéria de culto. Diferentemente das religiões cosmoteístas do mundo antigo, nas quais os deuses eram múltiplos, traduzíveis e integrados à ordem natural, o monoteísmo exclusivista passou a deslegitimar outras divindades como erro, idolatria ou falsidade. Em The Price of Monotheism (2007), Assmann argumenta que essa transformação trouxe ganhos normativos significativos, como o universalismo ético, mas também um “preço”: a possibilidade inédita de intolerância religiosa, violência simbólica e conflito fundamentado na verdade exclusiva.

Essa leitura teve impacto sensível nos estudos bíblicos e provocou debates intensos. Assmann não propõe uma condenação moral simples do monoteísmo, mas uma análise histórica de suas consequências culturais. Ainda assim, críticos como René Bloch (2010) chamaram atenção para o risco de simplificação, lembrando que, na Antiguidade, as fronteiras entre politeísmo e monoteísmo eram mais fluidas do que a tese da ruptura abrupta sugere, e que formas de culto exclusivo não eram prerrogativa exclusiva de Israel ou do zoroastrismo.

Nos estudos bíblicos propriamente ditos, a contribuição mais influente de Assmann talvez seja sua abordagem mnemo-histórica. Em vez de tratar os relatos bíblicos como registros históricos diretos, ele os analisa como construções de memória coletiva. O caso exemplar é o Êxodo. Para Assmann, a pergunta decisiva não é se o Êxodo ocorreu “tal como narrado”, mas como essa narrativa funcionou como memória fundacional de Israel. O Egito emerge, assim, como o “outro mnemônico” de Israel: a casa da servidão, o símbolo da opressão política e da falsa religião. Essa memória seletiva apaga séculos de contatos diplomáticos, comerciais e culturais entre Egito e Canaã, substituindo-os por uma narrativa identitária marcada por trauma, libertação e oposição.

Essa perspectiva alcança um ponto particularmente controverso em Moses the Egyptian (1998). Nessa obra, Assmann investiga a recepção ocidental da figura de Moisés, desde o Renascimento até Freud. Nessa tradição, Moisés aparece como um egípcio, herdeiro do monoteísmo de Aquenáton, tornando-se uma figura projetiva para debates europeus sobre religião, razão e origem da cultura. O Moisés bíblico, nesse contexto, deixa de ser apenas um personagem histórico ou teológico e passa a funcionar como superfície de inscrição de disputas intelectuais modernas.

Do ponto de vista historiográfico, Assmann questiona o monopólio da facticidade como critério último de relevância histórica. Sem negar a importância da crítica histórica, ele sustenta que, para a compreensão das identidades coletivas, a memória eficaz pode ser mais determinante do que o passado empiricamente verificável. Essa inflexão teve efeitos significativos nos estudos bíblicos, ao incentivar leituras que situam os textos no contexto das disputas identitárias da Idade do Ferro tardia e dos períodos persa e helenístico, em vez de tratá-los apenas como relatos imperfeitos da Idade do Bronze.

Uma análise interdisciplinar

Suas ideias balançam muito do consenso acadêmico. Contudo, muito de seus argumentos faltam peças coerentes. Havia e houve intolerância em sociedades politeístas (perseguições romanas a cultos iniciátios, supressões de minorias religiosas na China e Japão) como na Antiguidade e em vários lugares emergiram monoteísmos sem preocupações com limitar a ortodoxia mediante a espada (mandeísmo ou os quakers, por exemplo). Também, a religião vivida demonstra que, quer na Antiguidade quanto hoje, os monoteísmos são fluidos.

Embora seja uma contribuição notável sua distinção entre o Moisés da memória e o Moisés sujeito (somente o primeiro seria o Moisés histórico), suas interpretações de evidências dessas memórias posteriores parecem um tanto arbitrária ao intérprete. Contudo, sua tese principal parece corroborar o que a antropologia, principalmente estruturalista, trata nossos arquétipos culturais como traços de memórias. Em um exemplo bem brasileiro, as lendas genealógicas “avó índia pega a laço” raramente são demonstradas por uma investigação historiográfica. Com o conceito de Assmann, podemos reconstruir os traumas e eventos do democídio das preações bandeirantes e de bugreiros aos indígenas.

A novidade da teoria de Assmann é a aplicação em arqueologia, egiptologia e ciências bíblicas de conceitos já demonstrados nas ciências cognitivas, historiografia e estudos culturais.

A psicologia cognitiva e a neurociência fornecem a base empírica para a compreensão da memória como um processo essencialmente reconstrutivo no nível individual. Contra a ideia intuitiva de que lembrar seria simplesmente recuperar experiências passadas tal como ocorreram, esse campo demonstra que a memória é sempre uma reconstrução ativa, orientada por estruturas cognitivas, contextos presentes e expectativas futuras.

O ponto de inflexão clássico encontra-se na obra de Frederick Bartlett, especialmente em Remembering (1932). Bartlett rompeu com o modelo reprodutivo da memória ao mostrar que recordar não é copiar o passado, mas reorganizá-lo. Para isso, introduziu o conceito de schemata: padrões cognitivos organizados que estruturam a percepção, a codificação e a evocação das experiências. Ao recordar, o indivíduo não acessa um registro fiel, mas reconstrói o episódio a partir desses esquemas, o que explica distorções sistemáticas, omissões e racionalizações que seguem padrões culturalmente e cognitivamente inteligíveis.

Essa intuição foi confirmada e aprofundada pela pesquisa experimental contemporânea, em especial pelos estudos de Elizabeth Loftus sobre testemunho ocular. Seus experimentos demonstraram que a memória é altamente maleável e suscetível à sugestão. Informações introduzidas após o evento — por meio de perguntas tendenciosas ou narrativas externas — podem ser incorporadas à lembrança original, alterando seu conteúdo. A memória, assim, não apenas se degrada com o tempo, mas pode ser ativamente transformada no próprio processo de rememoração.

Daniel Schacter sistematizou essas observações ao identificar os chamados “sete pecados da memória”, entre eles a atribuição equivocada, a sugestionabilidade e o viés. Longe de tratar esses fenômenos como falhas patológicas, Schacter os interpreta como características funcionais de um sistema cognitivo orientado menos para a preservação fiel do passado e mais para a extração de significado e a antecipação do futuro. A memória, nesse sentido, sacrifica precisão em favor de adaptabilidade.

A neurociência contemporânea fornece o correlato fisiológico dessas teorias por meio do estudo da reconsolidação. Pesquisas mostram que, sempre que uma memória é evocada, ela entra em um estado lábil e precisa ser novamente estabilizada no cérebro. Esse processo implica que a memória é literalmente reescrita no momento da recordação, incorporando elementos do presente. Assim, a instabilidade da memória não é apenas psicológica ou cultural, mas também neurológica, reforçando a ideia de que lembrar é, inevitavelmente, transformar.

Na historiografia e nos estudos da memória, o foco desloca-se do indivíduo para os processos coletivos pelos quais o passado é continuamente reconstruído a partir das necessidades do presente. Nessa tradição, a memória não é entendida como depósito passivo de fatos, mas como força social ativa, seletiva e orientada para a constituição de identidades, legitimidades e horizontes de sentido.

O marco fundador desse campo é Maurice Halbwachs, que formulou o conceito de memória coletiva. Para ele, toda memória — inclusive a mais íntima — é moldada por quadros sociais (cadres sociaux). O que se lembra e a forma como se lembra dependem dos grupos de pertencimento, como família, religião ou nação. A memória é, portanto, uma reconstrução social do passado que responde a demandas presentes e reforça a coesão e a identidade do grupo.

Pierre Nora radicaliza esse diagnóstico ao observar que, na modernidade, as sociedades teriam perdido os milieux de mémoire, isto é, contextos vivos e orgânicos de transmissão do passado. Em seu lugar, proliferam os lieux de mémoire: arquivos, monumentos, museus, datas comemorativas. Esses “lugares de memória” não preservam o passado, mas o simbolizam e o organizam de modo seletivo, funcionando como projetos conscientes de construção identitária, especialmente no âmbito nacional.

A dimensão narrativa dessa reconstrução é enfatizada por Hayden White. Em sua teoria da metahistória, White argumenta que o historiador não descobre histórias prontas no passado, mas as constrói por meio de escolhas narrativas e retóricas. Tropos literários — como romance, tragédia ou sátira — estruturam o relato histórico, tornando evidente que a escrita da história é uma prática situada no presente, e não um espelhamento neutro dos acontecimentos.

Benedict Anderson contribuiu decisivamente para essa perspectiva ao analisar o nacionalismo como uma comunidade imaginada. As nações existem porque compartilham uma memória construída, sustentada por meios como a imprensa, os mapas, os museus e os censos. Esses dispositivos produzem a sensação de um passado comum e coerente, ainda que profundamente seletivo, no qual a coletividade se reconhece.

Essa seletividade é analisada de forma crítica por Eric Hobsbawm e Terence Ranger em seu conceito de “tradições inventadas”. Muitas práticas apresentadas como antigas revelam-se criações recentes, elaboradas para estabelecer continuidade com um passado conveniente e, assim, legitimar estruturas sociais ou projetos políticos contemporâneos. A tradição, nesse sentido, é menos herança do que construção estratégica.

Paul Ricoeur oferece uma síntese filosófica desse campo ao articular memória, história e esquecimento. Para ele, a memória é uma atividade narrativa atravessada por riscos éticos e ideológicos. O chamado “dever de memória” raramente é neutro: trata-se, com frequência, de uma exigência de lembrar de determinada maneira, a serviço de projetos morais e políticos no presente.

Dominick LaCapra, por sua vez, introduz uma distinção decisiva na abordagem de passados traumáticos: “agir” (acting out) versus “elaborar” (working through). O objetivo da relação com o passado não é recuperar uma verdade pura e intocada, mas construir uma forma de memória que permita um presente habitável e um futuro possível. A memória histórica assume, assim, uma função explicitamente terapêutica e reconstrutiva.

Essa orientação para o futuro encontra paralelo na psicologia cognitiva. Endel Tulving, ao distinguir memória semântica e episódica, contribuiu para a hipótese do “deslocamento mental no tempo”, segundo a qual a principal função adaptativa da memória episódica não é recordar o passado, mas simular cenários futuros. A memória opera como um banco de dados para a antecipação.

Daniel Schacter e Donna Rose Addis formalizaram essa intuição na hipótese da simulação episódica construtiva. O sistema de memória é concebido como uma caixa de ferramentas flexível, capaz de recombinar elementos do passado para imaginar futuros plausíveis. Aquilo que tradicionalmente se entende como falhas da memória revela-se, nesse modelo, condição de sua plasticidade adaptativa.

Steven Rose reforça essa conclusão ao afirmar que a memória não é uma coisa, mas um processo: uma propriedade dinâmica de um cérebro vivo em constante interação com o ambiente. Sua função central é orientar a ação no presente e no futuro, não conservar o passado com fidelidade arquivística.

* * *

O consenso que emerge desses campos é claro. No plano individual, a memória é um processo neural reconstrutivo, orientado para o planejamento e a adaptação futura. No plano coletivo, a memória — sob a forma de história, tradição ou identidade — é uma reconstrução social voltada para a coesão, a legitimidade e o sentido no presente. Em ambos os casos, a memória diz menos respeito ao passado tal como foi e mais ao passado tal como é mobilizado agora para tornar a experiência inteligível e o futuro pensável.

SAIBA MAIS

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.

Assmann, Jan. The Price of Monotheism, Stanford University Press, Stanford, 2007.

Assmann, Jan. Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination, 2011 [1992].

Assmann, Jan. Religion and Cultural Memory: Ten Studies. Translated by Rodney Livingstone. Stanford: Stanford University Press, 2006.

Bartlett, Frederick C. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 1932.

Bloch, René, 2010, ‘Polytheismus und Monotheismus in der Antike’, in R. Bloch, S. Häberli & R.C. Schwinges (eds.), Fremdbilder-Selbstbilder, Schwabe Verlag, Basel, 2010, pp. 5-24.

Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. Edited and translated by Lewis A. Coser. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger, editors. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

LaCapra, Dominick. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

Loftus, Elizabeth F. Eyewitness Testimony. Cambridge: Harvard University Press, 1979.

Nora, Pierre, editor. Realms of Memory: Rethinking the French Past. 3 volumes. Translated by Arthur Goldhammer. New York: Columbia University Press, 1996-1998.

Ricoeur, Paul. Memory, History, Forgetting. Translated by Kathleen Blamey and David Pellauer. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

Rose, Steven. The Making of Memory: From Molecules to Mind. Revised Edition. London: Vintage, 2003.

Schacter, Daniel L. The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. Boston: Houghton Mifflin, 2001.

Schacter, Daniel L., and Donna Rose Addis. “The Constructive Episodic Simulation Hypothesis: Remembering the Past to Imagine the Future.” Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 362, no. 1481 (2007): 773–786.

Tulving, Endel. Elements of Episodic Memory. Oxford: Clarendon Press, 1983.

White, Hayden. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.

Zerubavel, Eviatar. Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Leonardo Marcondes Alves é antropólogo e pesquisador multidisciplinar, PhD pela VID Specialized University, Noruega. Sua pesquisa articula as bases da religião, história e da antropologia para compreender como a memória cultural molda a identidade e a continuidade das sociedades humanas.

Como citar esse texto no formato ABNT:

- Citação com autor incluído no texto: Alves (2025)

- Citação com autor não incluído no texto: (ALVES, 2025)

Na referência:

ALVES, Leonardo Marcondes. Jan Assmann e a Memória Cultural. Ensaios e Notas, 2025. Disponível em: https://ensaiosenotas.com/2025/12/19/assmann-memoria-cultural/. Acesso em: 12 jan. 2026.

Deixe um comentário