Imagine dois homens surgindo do nada em uma estação de trem na Índia colonial, sujos, insolentes, e certos de que o mundo ainda guarda um trono vazio à espera deles. É assim que The Man Who Would Be King, O homem que queria ser rei, de Rudyard Kipling se anuncia: não como épico, mas como confidência.

* * * Contém spoilers* * *

A narrativa nos chega filtrada pela voz de um jornalista britânico sem nome, funcionário de um jornal imperial, alguém treinado a observar, registrar e sobreviver — não a governar. Ele é o homem adequado para ouvir, mas não para agir. E é justamente a ele que Daniel Dravot se apresenta, reconhecendo num gesto rápido um sinal maçônico, isto é, um idioma invisível de fraternidade, hierarquia e segredo. Pouco depois surge Peachey Carnehan. A proposta vem então à tona, dita com naturalidade desconcertante: conquistar um reino.

O plano, exposto no escritório do narrador, é ao mesmo tempo delirante e meticulosamente britânico. Dravot, expansivo, já se vê coroado; Carnehan, mais cauteloso, calcula os meios. Kafiristão surge como espaço mítico e geográfico, um território fora do tempo, onde Alexandre ainda é memória viva e onde a presença europeia parece suspensa. Não há aqui missão oficial nem bandeira: apenas dois homens armados de treinamento militar, rifles modernos e a convicção de que disciplina basta para fundar um Estado. Eles formalizam tudo em um contrato — mal escrito, meio jocoso, mas tratado com seriedade ritual — no qual juram evitar bebida e mulheres, governar com justiça e, curiosamente, deixar o narrador como herdeiro. A racionalidade administrativa do Império aparece reduzida à caricatura: a burocracia precede o crime.

Depois disso, silêncio. Por dois anos, os aventureiros desaparecem do mundo conhecido. O que resta são cartas fragmentárias e, por fim, a reaparição de Peachey, já não como cúmplice, mas como sobrevivente. Seu relato reconstrói a ascensão. O método funciona. Eles exploram rivalidades tribais, treinam uma aldeia contra outra, impõem formação, fogo concentrado, comando unificado. Rifles, bússolas e relógios fazem mais do que matar: produzem assombro. Aos olhos locais, aqueles homens parecem escapar às leis comuns da natureza. Aos poucos, o poder deixa de ser apenas militar e se torna sagrado.

O ponto de inflexão é mínimo e decisivo. Uma flecha atinge Dravot em combate, mas não o fere; o cinto de cartuchos segura o golpe. Para os nativos, a conclusão é simples: um deus não sangra. A partir daí, a farsa se autonomiza. Dravot passa a acreditar no papel que desempenha. Já não fala apenas em reinar, mas em fundar uma dinastia, introduzir leis, estradas, escolas, uma loja maçônica. O vocabulário da administração colonial se mistura à linguagem da revelação. O que era cálculo vira destino.

A queda vem pelo corpo. Ao decidir tomar uma esposa para gerar um herdeiro, Dravot viola tanto o contrato quanto o princípio que o sustentava: a distância entre o homem e o mito. No ritual do casamento, a noiva, tomada de pavor, o morde. O sangue aparece. Basta isso. O deus sangra, e o reino desaparece. A reação é imediata, violenta, sem negociação possível. A crença retirada, resta apenas a força nua, agora em minoria.

O fim é rápido e solene. Dravot mantém uma dignidade estranha até o último instante, ordenando a Carnehan que largue a ponte de cordas sobre o abismo. Ele cai como rei, não como impostor. Peachey é crucificado, esquecido entre árvores, deixado vivo por acaso ou desdém. Recupera a cabeça do amigo, ainda coroada, e retorna à Índia para cumprir a última cláusula não escrita do contrato: contar a história. Morre pouco depois. Ao narrador resta a prova material — a cabeça — e o peso de ter sido testemunha de algo que jamais poderia ter impedido.

Lido no contexto do colonialismo, o conto é menos uma aventura exótica do que uma alegoria precisa do Império em miniatura. Dravot e Carnehan não são desvios do projeto imperial; são sua versão destilada. Agem sem autorização, mas com plena confiança de que a superioridade técnica e moral lhes dá direito ao mando. A chamada missão civilizadora aparece despida de retórica: leis, estradas e escolas surgem não como fins, mas como ornamentos de poder. O domínio se sustenta exclusivamente na diferença tecnológica, como na história real do colonialismo, onde rifles e disciplina decidiram destinos.

O momento em que Dravot se toma por deus é central. Não se trata apenas de vaidade individual, mas de um reflexo ampliado da lógica imperial, que transforma diferença em hierarquia natural. Quando essa crença se desfaz, não há espaço para gradualismo ou reforma: o sistema colapsa. Kipling sugere que impérios fundados em mito e força não falham por acaso, mas por estrutura. Ainda assim, o texto não é moralista. Há admiração pela coragem, pela energia, pela recusa da mediocridade. A crítica convive com um lamento discreto por uma grandeza impossível.

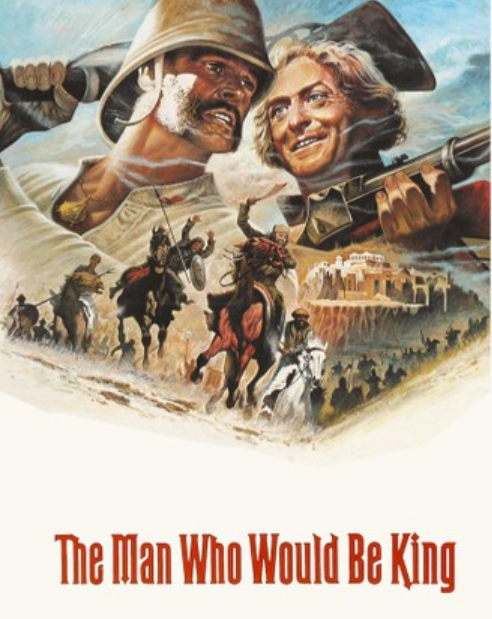

A adaptação cinematográfica de John Huston, em 1975, desloca esse equilíbrio. Ao transformar o narrador no próprio Kipling e torná-lo mais ativo, o filme cria um laço emocional mais forte entre testemunha e aventureiros. O tom se expande: há humor, camaradagem, espetáculo. Sean Connery e Michael Caine dão aos protagonistas uma nobreza que suaviza o cinismo original. O contrato vira ritual; a ambição, sonho. A história de amor, ausente no texto, humaniza a queda e torna a transgressão menos abstrata.

Com isso, a crítica colonial permanece, mas diluída. O filme prefere a tragédia de homens que ousaram demais à parábola política sobre sistemas de dominação. O resultado é uma obra mais calorosa, menos cortante. Onde Kipling escreve um aviso, Huston constrói um réquiem.

As duas versões, contudo, não se anulam. O conto é um mecanismo preciso, quase clínico, sobre a fragilidade do poder baseado na ilusão. O filme é um épico melancólico sobre amizade, sonho e perda. Um desmonta o mito; o outro o contempla enquanto cai. Juntos, mostram que a coroa pode brilhar mesmo quando já está destinada a rolar no chão.

Deixe um comentário